はじめに

住宅を建てる際、間取りや設備ばかりに目が行きがちですが、「廊下の幅」というのは実は非常に重要な要素です。

特に、将来の高齢化社会や介護の必要性を見据えた

家づくりにおいては、廊下の設計が生活のしやすさに

大きく影響します。

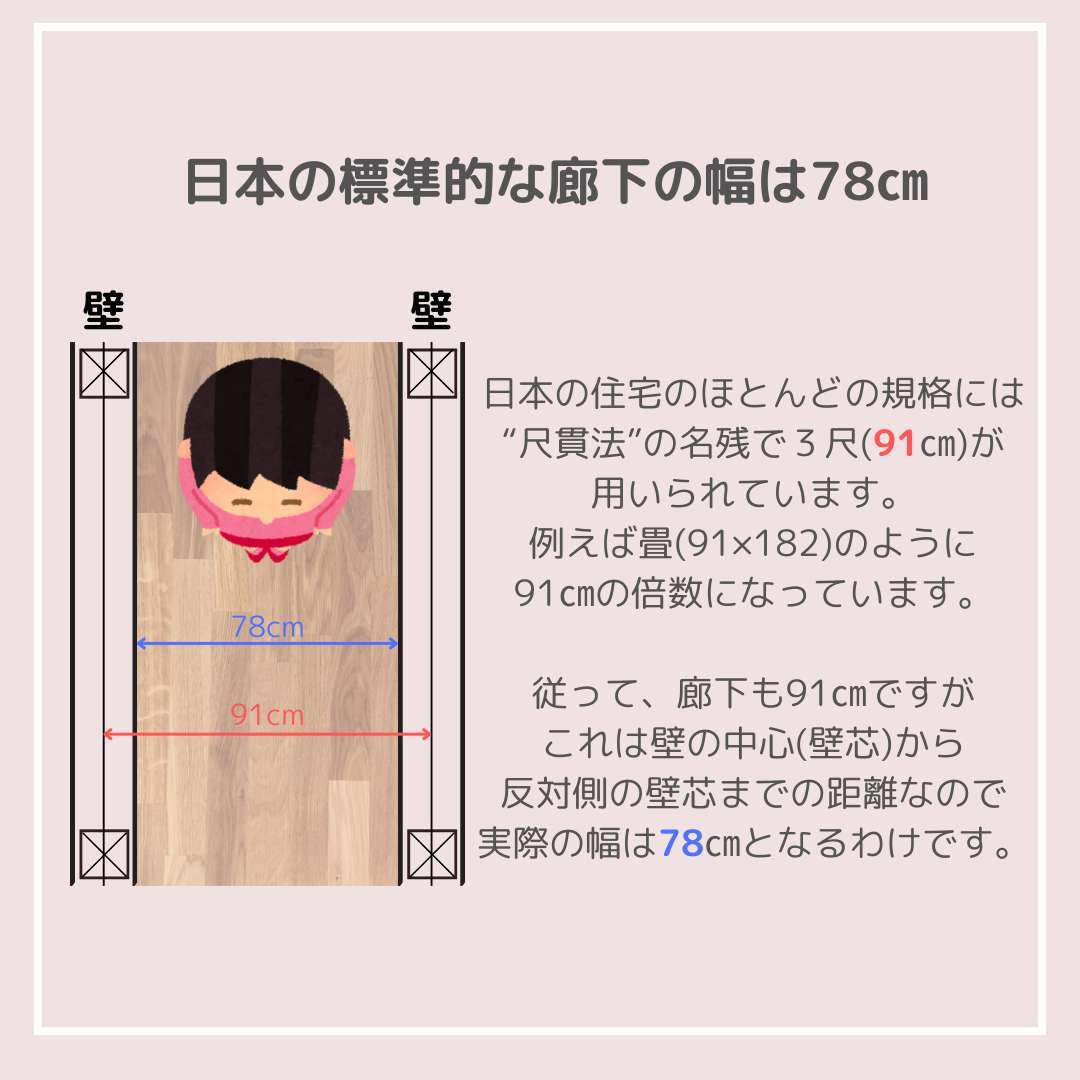

そして現代の日本の住宅でよく見られる「幅91cmの廊下」

この数字には、実は日本の伝統的な単位「尺貫法」が

深く関係しています。

なぜ91cmなのか?〜尺貫法と「三尺」の名残〜

日本では戦前まで、長さの単位として尺貫法(しゃっかんほう)が一般的に使われていました。1尺は約30.3cmです。

建築においては、3尺=約91cmが基本単位の一つとされ、柱の間隔や床の高さ、廊下の幅など、多くの構造がこの寸法で設計されてきました。

現在ではメートル法が主流ですが、建築資材(特に木材など)の寸法やハウスメーカーの設計モジュールには、今なおこの

3尺=91cmの基準が使われていることが多いのです。

標準的な住宅の廊下幅とその課題

住宅建築における標準的な廊下幅は約91cmです。

これは建材の効率性やコストバランスに優れており、

多くの建売住宅や注文住宅でもこの寸法が採用されています。

しかし・・

福祉住環境の観点では、この幅では

次のような課題があります。

課題1 車椅子での通行がギリギリ

標準的な自走式車椅子の幅は約60〜65cm。

介助者が横に並ぶには不十分。

壁の出っ張りやドアの金具などが実際の通行幅を

さらに狭めることも。

課題2 すれ違いや方向転換が困難

2人がすれ違うには、最低でも120cm以上の幅が必要。

車椅子が方向転換するには、140cm程度の空間が望ましい。

つまり、

標準的な幅=91cmは、日常生活には支障がなくても

介護や老後の生活を想定したときには

不十分である可能性が高いのです💦

👀福祉住環境の視点👀

廊下は「動線+将来のゆとり空間」

住宅の廊下は、通路ではなく、

「将来の動線」「介助のためのスペース」

として捉える必要があります。

✅ 推奨される廊下幅の目安

使用目的 最低幅の目安

一般的な通行 約910mm(=91cm)

車椅子での自走通行 約900〜1000mm

車椅子+介助者同行 1200mm以上

車椅子での方向転換 1350〜1500mm程度

✅ 廊下設計の工夫

将来を見据えて壁の片側を可動式や可変構造にすることで、

リフォーム時に簡単に広げられる設計に。

手すりの取り付けを想定した下地補強を初めから入れておく。

引き戸の使用で、ドア開閉時のスペース削減と

バリアフリー化が可能。

まとめ

住まいの設計は「未来の備え」

今の生活に問題がないからといって、将来も同じとは限りません。だからこそ、「ちょっとしたゆとり」や「後で対応できる設計」をあらかじめ織り込んでおくことは大切だと考えています・

廊下の幅もその一つ。

かつての尺貫法の知恵が残る91cmという寸法を基準にしつつも、柔軟に未来の暮らしに対応できる空間設計を♪